第17回受賞結果

※受賞団体・個人名の下段は、審査委員講評を記載しています

※エリア選抜一覧は こちら からご覧ください

■ローカル・マニフェスト大賞<首長の部>

|

最優秀賞 |

|

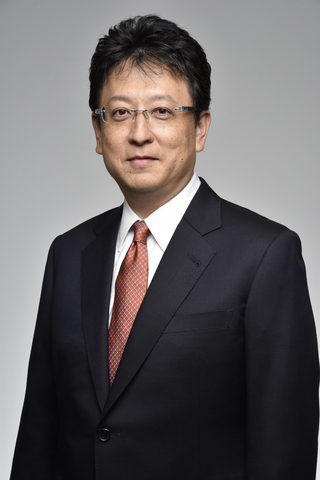

亀山市長 櫻井 義之 (三重県亀山市) |

|

タイトル:「マニフェスト4段活用、持続可能なまちづくりへの挑戦 ~中長期的なPDCAサイクルの深化をめざして~」 審査委員講評:4回の市長選挙それぞれでマニフェストを掲げ当選してきた。そして、そのいずれもが連動している。マニフェストの項目として掲げた政策の達成状況と評価は、各任期の3ヶ月前に「マニフェスト・レポート」として取りまとめ、市役所や市議会のホームページ等で公表の上、次の展望を次マニフェストへ反映することにより持続可能なまちづくりへ循環させている。地域社会としての全体最適を意識して政策が部局横断的な取り組みができるよう総合行政・組織づくりに注力するなどマニフェストサイクルを回している。 |

||

|

優秀賞 |

|

小牧市長 山下 史守朗 (愛知県小牧市) |

|

タイトル:「市長の強いリーダーシップによる分権時代の自治体経営~マニフェスト選挙を起点とした計画の策定から4カ年の評価まで~」 審査委員講評:マニフェストで掲げた項目を着実に実施しているが、その背景にはマニフェストを総合計画等へ反映させる仕組みを構築したことにある。市民に選ばれた市長がその責任において優先的に資源を投入し実施する「市政戦略編」と、行映が着実に実施する「分野別計画編」を分けたことにより総花的になりがちな総合計画を市長のリーダーシップと責任において目指すまちづくりを前面に出しメリハリのある計画とした。総合計画は市長選を起点とする8年サイクルとしている。マニフェストサイクルを意識している。 |

||

| 優秀賞 |  |

四日市市長 森 智広 (三重県四日市市) |

|

タイトル:「公会計改革が自治体経営のあり方を変える。独自の公会計システムの確立により、組織力強化、行財政改革を実践」 審査委員講評:財務書類作成が主たる目的となってしまっている公会計の行政運営への活用に着眼し、公会計データの新たな分析・活用を実践する新組織「公会計改革・行財政推進室」を新たに設置した(その後、行財政改革課へ拡大)。そこに公認会計士を会計専門監として配置することで体制を強化し、統一的な基準による財務書類、施策別行政コスト計算書の作成公表に取り組んでいる。2期目は公表された公会計データを活用しアセットマネジメント等の行財政改革へ昇華させておりマニフェストによる進化を図っている。 |

||

| 優秀賞 |

|

熊本市長 大西 一史 (熊本県熊本市) |

|

タイトル:「地域主義による新しい自治のカタチ(市民の力×地域の力×行政の力=∞:無限大)の確立に向けて」 審査委員講評:1期目2期目のマニフェストに掲げた「地域主義」と「デジタル化」を市政の軸として取り組んでいる。中でも市民の声を聴く取り組みとして毎月定期的に市民と語る「市長とドンドン語ろう!」を開催し続け市政へ反映している。もう一つのチャンネルとして地域担当職員を市内に配置し住民と共に地域課題解決に取り組んでいる。このような実践的な取り組みを支えるためにアナログの書類をデジタル化へ変革し職員間・市役所と住民間との情報共有や連携の促進を図っている等実践的に取り組んでいる。 |

||

| 優秀賞 |

|

大津町長 金田 英樹 (熊本県大津町) |

|

タイトル:「「公共計画」としてのマニフェストのサイクル化」 審査委員講評:選挙時のマニフェストの進捗状況を自身のホームページ等で定期的に発信しているが、その際「わかりやすさ」「関心の持ちやすさ」の点を工夫して発信を続けている。また、新たに作成した総合計画と連動するようにマニフェストと連動する項目番号を総合計画に付して進捗状況が確認しやすいようにしているなど工夫が見られる。 |

■ローカル・マニフェスト大賞<議員・会派の部>

|

最優秀賞 |

|

よこはま自民党(自由民主党横浜市支部連合会・横浜市会自由民主党・無所属の会)(神奈川県横浜市) |

|

タイトル:「マニフェストを起点とした新たな市民との政策形成 ~DECIDIMの活用によるマニフェストサイクルの進化~」 審査委員講評:当該会派は、従来からマニフェスト・サイクルを実践し、日々新たな試みを開発している。10年以上の蓄積がある。 コロナ禍で対面の活動が難しくなっている中で、多様な声を頂くために、decidimを「日本の地方議会として初めて」活用している。議員提案した脱炭素条例制定過程に活用した。今回の応募は、マニフェストづくりにdecidimを活用していることである。マニフェストから始まり、政策提言、監視にdecidimが活用できる。新たな政策サイクルの創造である。 これは、議員としては少ない属性(若者や女性など)を包摂するとともに、会派や自治体の組織改革に連動する。自治体議会の会派からの住民自治の充実・強化である。 |

||

|

優秀賞 |

|

公明党荒川区議会議員団 (東京都荒川区) |

|

タイトル:「選挙を起点とした政策達成状況の検証とその数値化 マニフェストに基づく15年間の取り組み」 審査委員講評:会派によるマニフェスト・サイクルの基本形を創った。議員選挙において、前回のマニフェストの検証作業、達成状況を数値化、その上で今後のマニフェストと併せて公表。15年に及ぶ取り組みである。コロナ禍での住民の苦境を踏まえて「役所の職員にはない生活者の視点」からマニフェストを作成し実践している。第17回マニフェスト大賞では公明党の多くの市町村議員団が応募している。全国政党がマニフェストサイクルの流布に貢献している。全国政党が地方政治に果たす役割は大きい。 |

||

| 優秀賞 |  |

みらい川崎市議会議員団 (神奈川県川崎市) |

|

タイトル:「「決算」→「予算」の連続性・一体性を重視した決算審査のあり方」 審査委員講評:議会改革は、形式改革から実質的改革に進展している。その実質改革の1つが地域経営の本丸である地方財政に議会がかかわることである。予算重視から「決算から予算へ」に転換している。今日、その実践がさまざま試みられている。当該議員団の実践はこの流れにある。「連続性や一体性を構築することで健全な自治体財務運営に寄与する」ことを目的としている。 |

||

| 優秀賞 |

|

大津市議会議員 谷 祐治 (滋賀県大津市) |

|

タイトル:「びわこ大津草津景観推進協議会・びわこ東海道景観協議会による景観基本計画の策定と東海道の魅力を発信する統一案内看板の創造」 審査委員講評:今日、広域行政が重要になっている。とりわけ環境などは重要なテーマである。この「広域行政」には、議会がかかわりにくい。こうした状況を突破する重要な実践である。「①びわこ大津草津景観推進協議会の設立と法定 化、②びわこ東海道景観協議会の設立と景観基本計画の策定、③東海道統一案内看板の創造 と普及」、及び「大津市議会・草津市議会連携推進会議」の設置、という成果に貢献している。「大津市議会・草津市議会 連携推進会議」では、初代座長に就任している |

||

| 優秀賞 |

|

福岡市民クラブ(福岡県福岡市) |

|

タイトル:「今年で11年目!改選毎に会派基本政策を策定&年に一度会派での議会活動報告会を開催。毎年、PDCAサイクルを回し続けています。」 審査委員講評:全国政党を基礎とした自治体議会の会派によるマニフェスト・サイクルは、徐々にではあれ広がっている。当該会派は、立憲民主党、社民党、無所属議員によって構成されている。同じ全国政党に属していない議員が10年以上継続してマニフェスト・サイクル実践している。 |

■ローカル・マニフェスト大賞<市民・団体の部>

|

最優秀賞 |

|

ユスケンラボ 西久保 祐輔 (神奈川県平塚市) |

|

タイトル:「選挙ポスター掲示場 全国総ウェブ化プロジェクト(2022年参議院選挙)」 審査委員講評:選挙のたびに各所に選挙ポスターが掲示されているが、設置・撤去に多額のコストがかかる上、全候補者のポスターが貼られていないケースも目立つなど、さまざまな課題がある。そこで「ユスケンラボ」というウェブサイトを立ち上げ、選挙ポスター掲示板の写真を掲載する活動をしており、2022年の参院選で「全国総ウェブ化プロジェクト」として全国展開したもの。Twitterを中心に全国に協力を呼び掛け、選挙ポスター掲示場の写真を収集してウェブに掲載するという「ローテク」であるものの、インターネットの時代に選挙ポスターが選挙管理委員会のウェブサイトに掲載されていないことに対する問題提起の重要性、全国に協力を募って写真を集める展開方法のユニークさ、選挙ポスターを記録として保存・参照可能とする意義を評価する声が集まった。 |

||

|

優秀賞 |

|

弘前大学教育学部准教授 蒔田 純 (青森県弘前市) |

|

タイトル:「アニメ動画を用いた小学生段階からの主権者教育の実践とその効果検証」 審査委員講評:選挙をテーマとしたアニメ動画を使った出前授業を全国の小学校で展開している事例。主権者教育の場が高校中心になっていることに対して、そもそも受身の政治的態度が形成されている過程をさかのぼり、小学生の教育現場にフォーカスするという根本に迫るアプローチが優れている。小学生を対象とするがゆえにわかりやすいアニメという手法を採り、さらに子どもたちの選択によってその後のストーリーが変化するという工夫も光っている。国内35回・海外6回で実施したことに加え、アニメ動画が絵本として出版されるなど、着実に実績が広がっている。さらに、授業の前後に子どもたちからアンケートを取り、科学的に効果を検証することで、学術的にも成果を蓄積しており、実績と影響力が高く評価された。 |

||

| 優秀賞 | 株式会社 笑下村塾 (東京都) | |

|

タイトル:「群馬県と共同で「始動人」育成のため、お笑い芸人の先生が主権者教育の授業を全高校で実施 県内の18歳投票率は8%以上アップ」 審査委員講評:お笑い芸人を講師として、ロールプレイやクイズを通じて楽しみながら高校生が政治を学ぶことのできる松下村塾の取組は、若者の主権者教育の新たな切り口の取組として注目を集めている。今回は群馬県とタッグを組み、県内のすべての高校で一斉にこの授業を実施したということが驚かされたポイントである。こうした民間の取組は、点としては広がることはあるものの、面的な展開に結びつけることがなかなか難しい面がある。今回は、ある意味で群馬県の思い切った判断ともいえるが、参院選に当たり県内の49校、約9,800人の生徒に集中的に実施し、社会実験的な取組となった。結果、18歳投票率が前回に比べ8%以上上昇したという成果が出ており、こうした切り口の取組の重要性を示す結果となった。 |

||

| 優秀賞 |

|

下宿生でも投票できますプロジェクト (京都府京都市) |

|

タイトル:「下宿大学生の投票用紙へのアクセス向上に向けた、不在者投票制度利用推進の試み」 審査委員講評:下宿大学生の多くが住民票を移しておらず、投票用紙が届かないため、投票しないケースが多いという課題に対し、不在者投票制度の利用を促進する立命館大学内での取り組み。啓発にとどまらず、生協と共同で不在者投票請求ブースを設置し、その場で請求書送付の準備が完了するようにしている。さらに、ブックフェア、トークインベント、選挙メニュー(そう政治カレー)といったイベントを展開し、選挙ムードを高めた。書店や食堂を含めた生協との連携・複合的取り組みで学生の目に付きやすくするとともに、請求書送付にかかる手間や心理的なハードルを考慮してその場で送付準備を完了できるようにするなど、学生に寄り添った実効性の高い取り組みとし、約300部の請求書の持ち帰りという成果に結びつけている。 |

||

| 優秀賞 |

|

飯塚シティズンシップ推進会 (福岡県飯塚市) |

|

タイトル:「議会と市民の距離を近づけるコミュニティサイト「みんなでつくる飯塚市」を開設」 審査委員講評:地方議会・議員の活動に焦点を当てたウェブサイト「みんなでつくる飯塚市」を開設。市政や議会に関する情報をインタビュー記事・動画などでわかりやすく発信している。市民と議会との間の「見えない距離」を埋め、あいだをつなぐことを重視しており、市民と議員の交流イベントの実施や議員や有識者などとのオンラインコミュニケーション等を実施している。その他、請願活動の支援、賛否の分かれた議案の紹介、オリジナルの意識調査などの特徴的な取り組みも行っており、開設後10か月で1,000人近くのつながりができたとのこと。議員の定数問題や市の文化財の取扱いなど具体的な政策課題に対する意見交換も行われており、今後市民と議会の情報ハブとして発展・定着していくことが期待される。 |

■議会改革賞

|

最優秀賞 |

|

会津若松市議会 (福島県会津若松市) |

|

タイトル:「市民意見を起点とし「課題解決」につなげる政策サイクルのさらなる充実~通年議会の導入と議会活動評価モデルの取組~」 審査委員講評:言わずと知れた議会改革のトップランナーの一つ。2022年8月に通年議会を導入し、併せて政策サイクルを構成するツールの再設計を行った。それは、これまで議会閉会中に行ってきた市民との意見交換会及び政策討論会の調査研究活動を、予算決算委員会(常任委員会)の所管事務調査に位置付けるというもの。公募の市民2人も加わる政策討論会議会制度検討委員会は議会制度検討特別委員会に改組(市民委員は参考人に)。こうした制度設計も先駆的だが、同委員会において論会活動が住民福祉の向上に役立っているかを客観的に評価するため議会活動評価モデルの実装に向けた取組みを始めていることはより注目される。議会改革の本質を追求する議会づくりに些かのぶれがない。 |

||

|

優秀賞 |

|

登別市議会 (北海道登別市) |

|

タイトル:「多様性のある議会の実現へ」 審査委員講評:登別市議会は早くから議会改革に取り組んできた。市民との意見交換と情報共有を目的とする議会フォーラムや市民・専門サポーターの設置はもとより、2007年度から常任委員会ごとに活動計画を策定し、委員会として政策提言を行っているのは先駆的かつ議会の機能強化を図る取組みとして注目される(任期の最後に活動報告)。2021年に就任した議長が、「多様性のある議会」の実現を主眼に、これまでの諸制度の総点検と改善を諮問したことで改革が加速。女性が議会に参画しやすい環境整備、議会事務局職員提案制度(規程)の制定、地元高校生への主権者教育の実施など、制度と「多様性」が徐々にかみ合ってきた。さらなる相乗効果と議会の存在感向上に期待したい。 |

||

| 優秀賞 | 芽室町議会 (北海道芽室町) | |

|

タイトル:「議会改革・活性化事業への外部評価導入に向けて」 審査委員講評:「情報公開」「住民参加」「機能強化」をキーワードに議会改革の先頭を走る。さまざま改革を行っても自己評価以外に検証するすべがなかったことから外部評価に取り組んでいる。まずは無作為抽出による町民アンケート。次に包括連携協定を結ぶ北海道大学公共政策大学院の学生が協力。学生は、町議会の課題を「議会と町民の間に距離(認識のギャップ)がある、意思疎通ができていない」と設定し、町民インタビューなどを踏まえ、対象と成果を明確にしたうえで活動を体系化する「議会改革(活動)のプロジェクト化」、町民の変化を指標として評価する「PDM(プロジェクト・デザイン・マトリックス)を活用したプロジェクトの評価」を提案、議会ではPDMによる事業の見直しを進めている。「議会と住民の間の距離」はいわば全自治体議会の課題だろう。芽室町議会の取組みには新たな議会像の創出を予感させる。 |

||

| 優秀賞 |

|

奥州市議会 (岩手県奥州市) |

|

タイトル:「「議長マニフェスト」 市民への約束 ~不断の議会改革に対する決意~」 審査委員講評:改選後の2022年3月28日の臨時会で議長に就任した菅原由和氏は議長選所信表明に基づき、5月に「議長マニフェスト」を公表した。議員、事務局職員、市民と「チーム奥州市議会」として取り組む決意を示した形。「議会活動の『見える化』」など3項目の基本的な考え方により、5項目の「重点項目」を提示。さらに具体的な改革項目を4年間の工程表で明示しているのが特徴(担当する委員会も明記)。市民に工程表を公表したことで議会には大きなプレッシャーがかかるが、説明責任の明確化という観点からも注目される取組み。市議会では「政策立案等に関するガイドライン」を策定し、政策決議提案の実効性向上に取り組むが、先の市議選は無投票だった。議長マニフェストが議会への市民の関心を高め、議員のなり手不足解消につながるかも注目。 |

||

| 優秀賞 |

|

柴田町議会 (宮城県柴田町) |

|

タイトル:「体系的な議会政策サイクルと、ICT技術を活用した情報発信・交流で住民の声や災害に対応できる議会へ」 審査委員講評:2年ごとに議会基本条例に基づく活動の検証を議会運営委員会で実施し、第三者である議会アドバイザーの評価を経て、検証結果を決定。検証に基づく課題を踏まえ、2年ごとに取り組む項目を「議会行動計画」に定め、改革を推進している。決算認定時に執行部に提言した項目について、予算審査時に反映されたかをチェックするなどPDCAサイクルの確立に努めているのが特徴。ワールドカフェを活用した自由討議(議員間対話)は予算・決算審査、町の重要政策などで実施しており、論点の明確化等に寄与。自由討議に悩む議会にとっては大いに参考になろう。三つの種類(一般住民、関係団体、高校生)との議会懇談会、公開議員研修会、ICT技術を活用した情報発信も先駆的な取組み。 |

■成果賞

|

最優秀賞 |

|

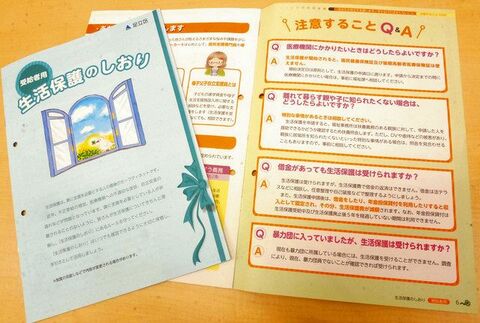

「生活保護のしおり」書きっぷり調査プロジェクト (千葉県松戸市) |

|

タイトル:「「扶養照会」不要のケースが9割超の自治体で「生活保護のしおり」に記載なし。調査がきっかけとなり、全国で改善が加速。」 審査委員講評:生活保護申請を妨げる要因になっていた扶養照会について、すでに令和3年に厚労省が「扶養が期待できない者に紹介をする必要はない」との事務連絡を全国の自治体に伝達している。しかし、それが自治体の生活保護のしおりに反映されていないことに気づいた自治体議員が、市民福祉団体とともに、各自治体の生活保護のしおりの現状を調査したところ、調査対象とした1都3県の157自治体のうち、9割超で扶養照会不要のケースが生活保護のしおりに掲載されていないことが判明した。それをメディアを通して発信した結果、厚労省が全国の自治体に向けて生活保護のしおりの再点検を要請するなど、事態を改善していく契機となったことが評価される。 |

||

|

優秀賞 |

|

公立芽室病院 (北海道芽室町) |

|

タイトル:「自治体病院の経営再生策(V字回復策)」 審査委員講評:公立病院の経営改革は、地域の医療環境の維持に直結する課題であり、また多くの地域において期待通りの成果をあげることが困難な深刻な問題である。公立芽室病院では、「新・改革プラン」のもとで経営改善を重ねてきたが、この間新型コロナウィルス感染症対応など、想定外の環境要因にも大きく影響を受けている。それも含めて結果的には毎年プランの改定を行いながらPDCAサイクルを回すことによって、2022年4月以降の黒字化を達成するなど、経営改善の成果が明確である。さらに、他職種職員の参加の仕組みを導入し、部門別原価管理システムが稼働予定など、V字回復を継続させるための取り組みも進められている点が高く評価される。 |

||

| 優秀賞 |  |

俵 里奈 (埼玉県新座市) |

|

タイトル:「たった一人の大学生の想いが実現。 陳情採択、そして新座市が「ゼロカーボンシティ宣言」表明」 審査委員講評:「市の気候変動対策を前進させたい」という想いを抱いた一人の大学生が、自身が住まう市の政策の現状を知り、市民の力で地元の市の政策をよい方向に動かせないかと考えた取り組み。有効な最初のステップとしての効果が期待できる「ゼロカーボンシティ宣言」を市に求めるため、市議会に陳情を提出し、過去に議会の質問で気候変動対策について取りあげたことがある議員へのアプローチに始まり、陳情採択に向けての働きかけを行った結果、委員会、本会議とも全会一致で採択され、これを受けて新座市長から「ゼロカーボンシティ宣言」が表明された。市民の権利を実際に行使することによって、そのハードルが決して高くはないことを示し、また、実際に市の宣言を導き出すという成果をあげたことが評価される。 |

||

| 優秀賞 |

|

浦安市議会議員 斉藤 哲 (千葉県浦安市) |

|

タイトル:「住民主体の認知症政策を実現する認知症条例の制定とプロセスの公開 ~認知症本人の参加とマルチステークホルダーの連携の実現~」 審査委員講評:自身が市議会議員になるきっかけともなった家族の認知症の経験と、それにともなって始めた認知症カフェの活動を行っていた応募者は、認知症条例比較研究会に参加する機会を得たことを契機として、自身の一般質問等で浦安市認知症条例の制定を提案し、その後、制定過程への認知症本人の意見反映、多様なステークホルダーの参加、条例制定プロセスの公開などを継続して求め、結果としてそれが市の条例制定プロセスで実現された。市の条例が制定された現在では、認知症フレンドリー社会をめざす市民団体を立ち上げ、まち全体の古い認知症観を変えていくための活動や、他自治体に浦安市の経験を広げていくための活動につなげている。それらを通して地域社会全体における課題解決への前進を実現しつつあることが高く評価できる。 |

||

| 優秀賞 |

|

愛媛県・市町DX推進会議 (愛媛県) |

|

タイトル:「【全国初】県と市町が共創する「チーム愛媛」のDX~高度デジタル人材のシェアリングと誰も取り残さないデジタルデバイド対策~」 審査委員講評:愛媛県と県内の全市町20が協働でDXを推進するために知事と全市長、町長が「県・市町DX協働宣言」を行って設置されたしくみがこの推進会議である。自治体のDXに精通する外部有識者を県・市町DX推進統括責任者に迎え、5分野で各1名の専門家を推進専門官に任命し、チーム愛媛DX推進支援センターを設置するなど、すべての県内自治体が高度デジタル人材を共有してその知識とノウハウを活用できる態勢を整えている。また共通課題であるデジタルデバイド対策も全県的に取り組まれており、県内100か所の郵便局に配置したタブレットを使って、相談窓口を行き渡らせるなど、地域の実情に応じてユーザーサイドにも目を配った自治体DXの推進が図られている。県内の地域間格差を解消し、全県的なDXの高度化を目指す取り組みとして高く評価された。 |

■グッドアイデア賞

|

最優秀賞 |

|

枚方市子ども未来部子ども青少年政策課 (大阪府枚方市) |

|

タイトル:「公民連携で子ども食堂の運営を支援!「子ども食堂DX実証実験」」 審査委員講評:全国の子ども食堂では、食材などの寄付があっても、子ども食堂に効率的にマッチングする仕組みが整備できていない。また、食材の配送方法に課題を抱えている。 そこで、国・地方自治体・民間企業・NPO法人・大学がプロジェクトチームを形成して、DXによるマッチングと、タクシー活用による食材配送などの実証実験を行った。 その結果、寄附食材の情報をリアルタイムでスマホから確認できることや、タクシー配送の有効性を確認した。一方、食材配送費に助成金を活用することの違和感や、寄附食材のウェブサイトへの登録作業の煩雑さといった課題が指摘された。 実証実験によって得られた成果や課題を更に分析して、今後の子ども食堂の運営に活かしてほしい。子ども食堂の一層の発展に寄与するだろう。 |

||

|

優秀賞 |

|

横須賀市議会議員 小林 伸行 (神奈川県横須賀市) |

|

タイトル:「交通事故の「見える化」でEBPMを促進 ~警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を誰もが使えるBIツールで全国に公開~」 審査委員講評:多くの都道府県では、交通事故情報について地図上での管理ができていない。このような中、警察庁が都道府県別の交通事故情報を一元化し、オープンデータとした。しかし、データの利用には専門知識が必要となり、いわば死蔵されていた。 |

||

| 優秀賞 |  |

御前崎市 (静岡県御前崎市) |

|

タイトル:「地銀×行政が取り組んだ地域の若者の課題解決「御前崎市リターン就職応援プロジェクト」」 審査委員講評:他の地方都市と同様に、御前崎市で育った若者の多くは、大学進学や就職を機に、地元を離れてしまう。そこで、御前崎市では、地域の金融機関とタッグを組んで、学生と地域企業をつなぐ取り組みを始めた。若者、企業、金融機関、行政が、損をしない仕組みとした点が特徴だ。 |

||

| 優秀賞 |

|

唐湊山の手町内会会長 金子 陽飛 (鹿児島県鹿児島市) |

|

タイトル:「パズルピース型町内会活動」 審査委員講評:町内会などの自治活動の重要性が認識される一方で、自治活動の負担感は人々の参加を阻む要因になっている。実際、全国で自治活動離れや加入率の低下が生じている。 |

||

| 優秀賞 |

|

難病者の社会参加を考える研究会(運営元NPO法人両育わーるど) (都道府県・市町村・特別行政区) |

|

タイトル:「難病者の社会参加白書づくりを基礎に、制度の狭間に置かれた難病者の就労を通じた社会参加の流れを創り出します」 審査委員講評:日本には、難病者が約700万人存在するといわれている。難病者にとって就労は社会参加の重要な手段であるが、発病によって離職する難病者は多い。しかし、その実態は把握されていない。 |

■コミュニケーション戦略賞

|

最優秀賞 |

|

一般社団法人ポリライオン×WOMANSHIFT (岐阜県垂井町) |

|

タイトル:「政治家に対するハラスメントの実態を啓発する「政治家ハラスメント白書」」 審査委員講評:本取り組みは、政治家に対するハラスメントに関する実態調査をもとに「政治家ハラスメント白書」を作成・公表したものである。特に、性別によるハラスメントの差異や、有権者や同僚などどのような立場の人から、どのようなハラスメントを受けたか等を詳細に調査している。政治家は人の目に晒されやすく、立場や意見の相違から攻撃の対象となりやすい面がある。また、政策に関する健全な議論・批判と、行き過ぎたいやがらせや人格攻撃が曖昧になりやすいという問題がある。今回のような「政治家ハラスメント白書」によって、政治家へのハラスメントの防止に繋がれば、政治家を志す人々の拡大にもつながり、政治や民主主義の底上げにつながるものと期待される。 |

||

|

優秀賞 |

|

つくば市議会議員 川久保 皆実 (茨城県つくば市) |

|

タイトル:「新しいスタイルの選挙運動を全国に広め、地方議員を目指す女性や若者を応援する「選挙チェンジチャレンジの会」」 審査委員講評:本取り組みは、SNS等のデジタルツールを活用することで、限られた時間を有効に活用した選挙運動を行って当選した自身の経験を、多くの人に伝えることによって、立候補者の裾野を拡げるものである。仕事と子育ての両立に取り組む中でも、活動やツールの工夫次第で選挙に立候補し、社会的な課題の解決に取り組むことができるという面と、それを将来の政治の担い手に拡げていくという2重の面で、コミュニケーションを戦略的に行ってきたことが評価できる。また、本取り組みから既に2名の当選者を輩出するなど成果が出ている点も特筆される。 |

||

| 優秀賞 | 一般社団法人コレカラ・サポート (千葉県松戸市) | |

|

タイトル:「超高齢社会体験ゲーム「コミュニティコーピング」を活かした社会的処方の実現」 審査委員講評:本取り組みは、超高齢社会における社会的孤立等の問題を解決するため、「コミュニティコーピング」という卓上ゲームを開発し、その運用を推進するものである。ゲームでは様々な課題や事情を抱える市民の立場を仮想的に理解しながら、それらを解決できる人々と繋ぎ、地域全体としての課題解決に繋げていくことが意図されている。近年、地域においても近隣住民と深く事情を分かち合う機会は限られているが、本ゲームによって仮想的にでも他者の状況を思慮したり共感する機会を持つことで、実社会におけるコミュニケーションや繋がり、課題解決力の向上につながることが期待される。クラウドファンディングの実施や、多くの体験者への拡がりも高く評価される。 |

||

| 優秀賞 |

|

NPO法人バーチャルライツ (千葉県印西市) |

|

タイトル:「メタバースから政策提言~若者がオンラインで繋がり、デジタル政策を推進する~」 審査委員講評:近年注目が高まっているメタバースであるが、本取り組みは、地域の枠組みの中でメタバースを新たな参加ツールとして導入するというよりも、むしろ以前からVRやメタバースを活用していた利用者を政策提言やタウンミーティング等に結び付けてきた点がユニークである。中でも、本人が呼ばれたい名前で参加できることや、性別や顔写真を求めないこと、アバターによる自由なジェンダー表現を尊重するなど、従来の地方政治や市民参加の場面であまり考慮される機会がなかった観点に光を当てていることも特筆される。今後の政治、コミュニティ、地域などの活動に新たな視点をもたらす取り組みである。 |

||

| 優秀賞 |

|

東京都町田市 (東京都町田市) |

|

タイトル:「トレンド技術で「お役所仕事」を変える~AI・アバター・メタバースなどの最新技術による行政DX~」 審査委員講評:東京都町田市の取り組みは、LINEやアバター、メタバースを活用したコミュニケーションに特徴がある。特にメタバースなど最先端の技術の採用に積極果敢に取り組んでいる点が高く評価される。登録者1,000万世界都市目指すというアイデアは、地理的制約に捉われずに自治体の概念を拡張するもので、これまでも各所で検討されてきたが、町田市においてはメタバースの活用をその契機の一つとするものになると考えられる。今後は、登録上の市民ではない人々が、バーチャル上の町田に集う理由や仕組みづくりについても、検討が進むことを期待したい。 |

■躍進賞

|

優秀賞 |

|

阿見町議会・同町議会事務局(茨城県阿見町) |

|

タイトル:「他自治体職員による議会改革アドバイザー制度を導入,「知見」「手法」「住民参加」による議会改革の早期実現」 審査委員講評:茨城県取手市議会の事務局次長、岩﨑弘宜さんに議会改革アドバイザーを昨春から委嘱し、提言や助言を活かすユニークな試みで成果をあげている。岩﨑さんは取手市議会でオンライン活用を進めるなど、議会改革に豊富な知見を持つ。 他自治体職員への委嘱であるため、兼職とならないよう、活動は費用弁償以外無報酬で研修は原則として日・土曜と夜間に開催している。助言をもとに通学路の安全覚確保策の提言、議会モニター制度の導入などを行った。もともと阿見町議会が改革に積極的であり、同町議会事務局の柔軟なバックアップもあり「助っ人」導入が効果をあげている。議会改革における他自治体との連携、人材活用という点から、注目に価すると評価した。 |

||

|

優秀賞 |

|

宮田村議会(長野県宮田村) |

|

タイトル:「宮田村むらづくり基本条例に立脚した宮田村議会の取り組み」 審査委員講評:住民、行政、議会の3者で制定した「宮田村むらづくり基本条例」に立脚しつつ、住民参加の実践、議会の機能強化に総合的に取り組んでいる。住民参加で議会活動を評価する「むらびと会議」を昨年発足し、地元の高校生6人にも委嘱した。また、議員定数、報酬を議論する指標として「活動量」の数値化を試みたり、文化祭に議員懇談スペースを設けたりするなど、ユニークな活動を展開している。前回村議選が無投票で終わったことから不発行に終わった「選挙公報集」は冊子化した。委員会のオンライン開催など危機管理にも取り組み、早大マニフェスト研究所の議会改革度調査ランキングは村議会としては21年3位、20年1位とトップクラスで、全体でも21年は79位だった。町村の議会改革として、出色の存在感を発揮していることを評価した。 |

||

| 優秀賞 |  |

菊川市議会(静岡県菊川市) |

|

タイトル:「議員が活動運営を担いながら議会改革を推進する議会」 審査委員講評:全議員が必ず2つの委員会に所属して活動するルールや、議会運営や事務に積極参画していくユニークな仕組みを構築している。議会だよりの記事作成、住民への議会報告会のスケジュール・資料作成などは全て担当議員が行っている。 |

||

| 優秀賞 |

|

美咲町議会(岡山県美咲町) |

|

タイトル:「美咲町議会版SDGs「持続可能な議会」を目指した誰一人取り残さない挑戦」 審査委員講評:美咲町は岡山県のほぼ中央に位置する自治体。SDGsの「誰一人取り残さない」理念を地方議会改革に反映させようと、体系的に取り組んでいる。タブレットの活用を柱としてスケジュール管理などの完全ペーパレス化を実現、緊急時のオンライン活用に向けた準備などデジタル化を推進している。近隣にある美作大学・短期大学部や地元小中学校との連携を推進するとともに、ボランティアグループの協力を得て「声の議会だより」を作成した。SDGsの目標である「持続可能性」、多様さと包摂を意識した改革の一貫性が評価された。議会改革度調査ランキングにおいても20年の351位が21年の104位に上昇するなど、進展をみせている。 |

||

| 優秀賞 |

|

浜田地区広域行政組合議会 牛尾昭議長(島根県浜田市) |

|

タイトル:「形骸化した一部事務組合の改革」 審査委員講評:「浜田地区広域行政組合議会」は島根県浜田市議6人と同県江津市議4人で構成する一部事務組合の議会。両市の介護保険と、ゴミ処理予算について審議している。活動の形骸化を見直すべく、牛尾さんは議長として運営の改革を主導している。2市の代表による議会での代表質問を2015年から実施し、動画でも公開している。他自治体の視察を実施したり、賛成・反対討論を導入したりするなどの見直しも行った。人口減少と自治体の広域連携が進む中で、市町村一部事務組合議会の機能をどう強化していくかが、全国的な課題になっている。そうした中、形骸化しがちな運営のあり方を変えていくモデルケースになり得る事例として、評価した。 |

■特別審査委員による特別賞

|

特別賞 箭内 道彦 選 |

タイトル:「「おしゃれ田舎プロジェクト」~移住者と住民をつなぎ、まちづくりの主役を支える市民団体の活躍~」 |

|

|

特別賞 秋吉 久美子 選 |

タイトル:「フードパントリー事業を通じて見えてきたもの~生活困窮世帯の子ども達へ食品だけではなくひとり一人に真に必要な支援とは~」 |

|

|

特別賞 秋吉 久美子 選 |

関東若手市議会議員の会 児童虐待防止プロジェクトチーム内 書籍プロジェクトチーム (東京都他) タイトル:「児童虐待の〝予防〟に着目した、超党派の若手議員による政策提言書籍の出版」 |

以上

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード